한국 건설이 “일본 건설”을 다 이겨도 절대 이길 수 없다는 ‘이것’ 정체

“한국 건설이 일본 건설을 다 이겨도 절대 못 이긴다”는 ‘이것’의 정체

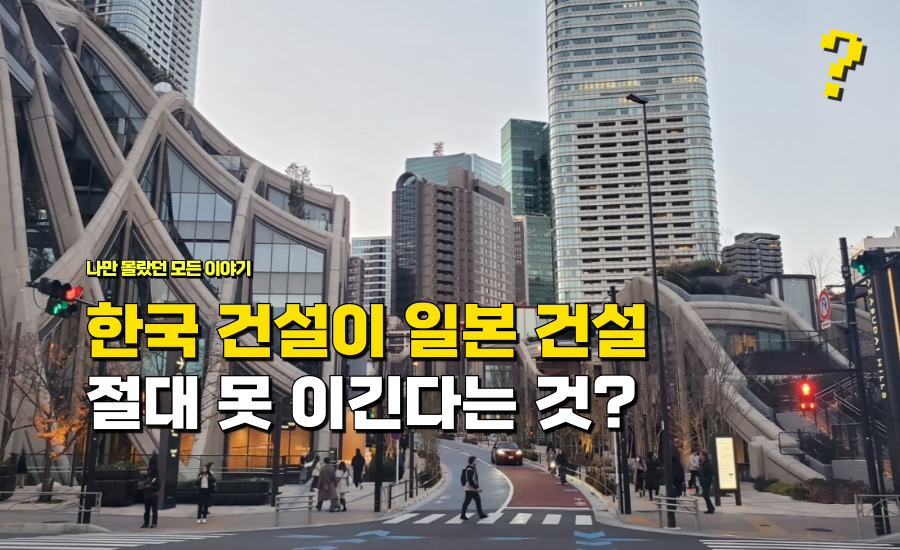

? 아자부다이 힐스가 보여준 충격

일본 도쿄 중심부의 아자부다이 힐스는 한국과 일본 건설의 차이를 극명하게 드러낸다. 330m 높이의 초고층 복합단지로 2023년 완공된 이 건물은, 최초 조감도와 완공 실물이 거의 100% 일치했다는 점에서 세계 건축계의 놀라움을 자아냈다. 단순히 높은 빌딩을 짓는 차원이 아니라, 설계된 곡선 산책로와 파사드, 녹지 공간이 실물에서 그대로 재현된 사례였다. 일본 건설이 보여준 ‘설계와 현실의 간극 제로’는 한국 건설이 따라가기 힘든 문화적 차이의 산물이다.

? 한국 초고가 건물의 ‘조감도 괴리’

반면 한국에서는 초고가 프로젝트에서도 조감도와 실제 결과물이 달라지는 경우가 잦다. 강남 한복판에 들어선 고급 멤버십 건물의 경우, 노천 스파와 곡선 파사드가 포함된 화려한 조감도를 공개했지만, 완공 후엔 단순하고 투박한 건물이 등장해 논란을 낳았다. 결국 소비자는 실망하고, ‘프리미엄’이라는 가치 자체가 무뎌지는 결과로 이어진다. 이는 단순한 디자인 변형이 아니라, 한국 건설산업 구조의 한계에서 비롯된다.

? 일본의 ‘약속을 지키는’ 건설 문화

일본이 설계 이미지를 실물로 옮길 수 있는 비밀은 기획부터 시공·관리까지 ‘최종 결과’를 중시하는 업계 문화에 있다. 긴자의 티파니 플래그십 스토어 역시 건물 전체를 티파니블루 곡선 유리로 감싸, 조감도의 이미지와 실물이 구분되지 않을 정도다. 한 번 합의된 디자인은 비용과 난이도에 상관없이 반드시 지켜낸다는 ‘장인적 집착’이 시스템 속에 내재되어 있다.

? 다능공 시스템과 인재 양성

기술력과 인재 양성에서도 차이가 크다. 일본은 이미 2010년대 후반부터 ‘다능공(多能工)’ 시스템을 전국적으로 확산시켰다. 다능공은 한 명이 기초공사부터 마감, 목공, 전기까지 폭넓게 수행해 공정 품질을 높이는 인력이다. 정부가 인재 재교육과 품질 관리에 적극 투자하면서 건설 인력의 역량이 고르게 향상됐다. 반면 한국은 단순분업 구조에 의존하고 하도급 체계가 고착화돼 설계 의도가 현장에 제대로 반영되기 어렵다.

⚖️ 품질 관리와 책임 구조의 격차

일본은 부실시공 제로를 목표로 국가 차원의 품질관리 체계를 운영한다. 대형 프로젝트의 경우 설계·시공·감리를 철저히 분리하고, 설계 위반 시 건설사가 막대한 불이익을 받는다. 준공 전 수백 차례의 품질 테스트가 기본이고, 하자 발생 시 수년간 건설사의 책임이 이어진다. 한국은 발주-설계-시공-감리 간 분리가 허술하고, 사후 책임 제재도 약해 부실시공 문제가 반복된다. 이 차이는 도시 경관과 소비자 신뢰로 직결된다.

? 일본이 지켜내는 ‘약속의 집념’

아자부다이 힐스와 티파니 긴자 스토어는 한 가지 질문을 던진다. “왜 일본은 설계대로 반드시 짓는가?” 답은 소비자와의 약속을 최우선으로 삼고, 작은 디테일까지 타협하지 않는 집념에 있다. 한국은 속도와 효율, 원가 절감에 집중한 나머지 결과물의 완성도가 희생되기 쉽다. 일본과 한국의 차이는 단순한 기술이 아니라, 수십 년간 축적된 ‘약속을 지키는 문화’의 결과다.

? 핵심 정리

- 아자부다이 힐스는 조감도와 실물이 거의 완벽히 일치해 세계 건축계 충격

- 한국은 초고가 프로젝트조차 설계와 완공 결과물 괴리가 빈번

- 일본은 설계 합의 후 비용·난이도 상관없이 반드시 구현하는 문화

- 다능공 시스템·정부 지원으로 인재와 품질 관리가 뒷받침됨

- 차이는 기술이 아닌 ‘약속의 집념’, 신뢰와 집착이 만든 건설 문화의 결과

![[타이베이 여행 꿀팁] 타오위안공항에서 시먼딩역까지 대중교통 이동 가이드!](https://view-cdn.nate.com/nate-view/2025/10/14060444/CP-2022-0105-32949677-thumb-240x160.jpg)