“싱크홀 위험 지역만 463곳” 발견이라서 부동산 큰일 났다는 이 ‘지역’

“싱크홀 위험 지역만 463곳” 발견이라서 부동산 큰일 났다는 이 ‘지역’

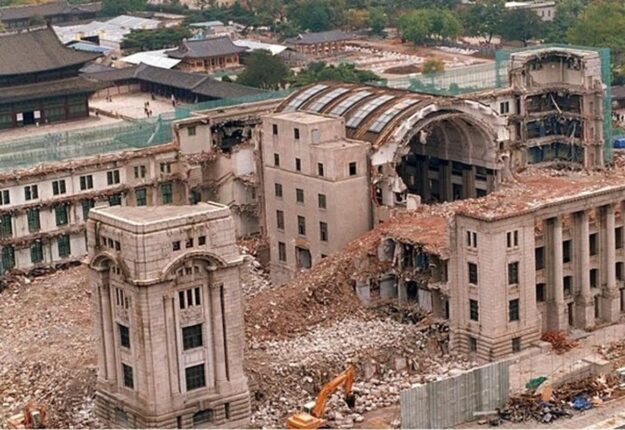

서울 도심, 지하가 비어 있다

서울 전역에서 싱크홀로 이어질 수 있는 지하 공동이 무려 463곳 발견됐다. 서울시는 “도심 지반이 이미 곳곳에서 약화되고 있다”며 긴급 점검에 나섰다. 이번 조사는 지표투과레이더(GPR)를 이용해 도로와 공사장 주변 5370km를 탐사한 결과로, 지하가 실제로 ‘비어 있는 공간’이 다수 확인된 것이다. 도심 한복판에서 언제든 지반이 내려앉을 수 있다는 불안감이 커지면서 부동산 시장에도 긴장감이 감돌고 있다.

한 달 새 10배 증가한 지하 공동

서울시는 올해 1월부터 3월까지 발견된 지하 공동이 한 자릿수에 불과했지만, 4월 이후 폭발적으로 증가했다고 밝혔다. 특히 4월 141곳, 5월 76곳, 6월 122곳, 7월 84곳으로 급증했다. 이는 강동구 명일동에서 발생한 대형 싱크홀 사고 이후 탐사 범위를 대폭 확대한 결과다. 서울시는 “표면 아래의 이상 징후를 조기에 발견해 시민 안전을 확보하겠다”고 했지만, 조사 규모가 커질수록 위험 지역도 늘어나는 역설적 상황이 벌어지고 있다.

GPR 탐사 한계, “지하 2m까지만 보인다”

지표투과레이더는 지하 2m 깊이까지 전파를 투사해 빈 공간을 찾아내는 장비다. 하지만 실제 대형 싱크홀은 대부분 지하 10m 안팎에서 발생한다. 서울시는 이 한계를 보완하기 위해 ‘지반 침하 관측망’을 내년까지 100개 추가 설치할 계획이다. 해당 장치는 지하 20m에 매설된 안테나가 반경 50m 내의 이상 징후를 감지하는 방식이다. 전문가들은 “지표 하부의 위험이 실시간으로 감지되면 사고 예방 가능성이 높아질 것”이라고 평가했다.

노후 하수관이 주범, 30년 넘은 관로가 위험

서울시는 지반 침하의 근본 원인을 ‘노후 하수관’으로 지목했다. 현재 긴급 정비가 필요한 구간은 총 124km로, 이 중 79km는 25개 자치구에 예산이 이미 추가 배정됐다. 대부분 30년 이상 된 하수관이거나 과거 싱크홀 사고가 발생했던 지역이다. 정비 예산은 총 1860억 원으로, 올해 안에 본격적인 공사에 착수할 예정이다. 하수관 누수는 주변 토양을 약화시키고, 시간이 지나면 도로 전체가 무너지는 싱크홀로 이어질 수 있다.

국비 지원 요구, “서울만의 문제가 아니다”

서울시는 이번 사태를 계기로 중앙정부에 제도 개선을 요청했다. 현재 국비 지원 기준은 ‘재정자립도’ 중심이라 예산이 풍부한 서울은 지원 대상에서 제외되는 경우가 많다. 그러나 시는 “서울은 매년 150km 이상의 하수관이 노후화되지만 실제 정비 물량은 100km 수준에 불과하다”며 “국비 지원 기준을 위험도 중심으로 바꿔야 한다”고 강조했다. 전문가들은 “싱크홀은 서울뿐 아니라 전국적으로 확산될 가능성이 있다”며 조기 대응이 필요하다고 경고했다.

핵심 정리

1 서울 도심에서 싱크홀로 이어질 수 있는 지하 공동이 463곳 발견됐다.

2 강동구 사고 이후 조사 범위가 확대되며 위험 지역이 급증했다.

3 GPR 탐사는 깊이 2m 한계가 있어 관측망 추가 설치가 추진 중이다.

4 지반 침하의 핵심 원인은 노후 하수관으로, 1860억 원 규모 정비 착수 예정이다.

5 서울시는 국비 지원 기준을 ‘재정자립도’에서 ‘위험도’ 중심으로 바꿔달라고 요청했다.